삶에 대한 긍정… ‘믿음’을 통한 종말론적 ‘희망’

‘성경 텍스트’에 믿음 토대, 철학적·신앙적 이해

철학적 반성, 행동과 분리되지 않는 점 ‘실천적’

|

|

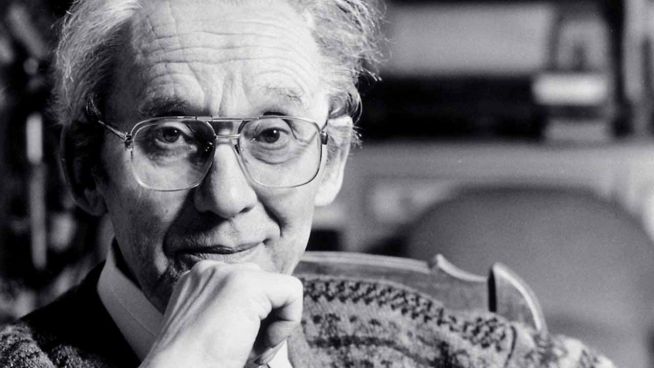

▲20세기 프랑스 기독교 철학자 폴 리쾨르(Paul Ricoeur, 1913-2005).

|

기독교학술원(원장 김영한 박사) 제92회 월례포럼이 ‘리쾨르의 윤리’라는 주제로 지난 11일 오후 서울 양재동 온누리교회(담임 이재훈 목사) 화평홀에서 개최됐다.

이날 포럼에서 김영한 원장은 ‘리쾨르의 황금률 윤리: 리쾨르가 강조하는 경청과 용서의 윤리는 한국사회가 수용할 수 있는 공공성 윤리다’라는 제목으로 개회사를 전했다.

김영한 원장은 “폴 리쾨르(Paul Ricoeur, 1913-2005)는 20세기 해석학의 대가요 17세기 파스칼(Blaise Pascal, 1623-1662) 이후 프랑스가 낳은 최대의 기독교 철학자”라며 “방대한 서양철학 전통을 모두 아우르며 독창적 철학 세계를 이루어냈지만, 해체주의의 탈종교적 분위기가 지배적이던 20세기 프랑스 지성계에서 개신교인이라는 이유로 충분한 조명을 받지 못했다”고 밝혔다.

김 원장은 “단지 텍스트의 문자적 의미를 해석하는 방법으로부터 해석학을 철학의 한 분과로 정립한 리꾀르는 인간들이 다른 존재에 가하는 부당한 고통(unmerited suffering)으로 낙심했다”며 “이에 공감과 정의(compassion and justice)를 오늘날 거절되고 남용된 타자를 향한 행동의 양태(modes of action towards rejected and mistreated others)로서 도입하는 해석학적 윤리를 정립했다”고 소개했다.

그는 “리꾀르는 1990년 『타자로서 자기 자신(Oneself as Another)』에서 ‘자기(soi)’를 책임질 수 있는 윤리적 주체로 세우기 위해 소위 ‘소윤리(petite éthique)’를 제안했다”며 “소윤리는 윤리적 이상으로 정의로운 제도 속에서 타자와 함께 그리고 더불어 사는 좋은 삶을 목표로 한다. 이 ‘좋은 삶’을 이루는데 윤리(éthique)와 도덕(morale), 실천적 지혜(sagesse pratique)의 세 단계를 거친다고 한다”고 전했다.

그러면서 “리쾨르에 의하면 도덕적 자기는 하나님의 부르심에 응답할 때 나타난다. 자기(soi)는 성경의 거울 앞에서 부름에 응답하는 ‘자기(soi)’로 설 수 있다”며 “리쾨르는 도덕적 자기를 예수의 황금률과 사랑의 새 계명의 변증법으로 세우고자 한다. 정의와 사랑, 율법과 복음은 리꾀르에게 분리할 수 없는 연합체”라고 밝혔다.

김영한 원장은 “리쾨르는 제2차 세계대전에 참전했다 독일군에 잡혀 스위스에서 5년 간포로수용소 생활을 통해 루터의 <그리스도인의 자유에 관하여(Von der Freiheit eines Christenmenschen)>에 심취했다. 악의 중대성을 체험했기 때문이었는데, 악을 저지를 자유보다는 책임에 대해 더 집중해야 한다는 점을 깨달았다”며 “그는 고등학교 때부터 칼빈의 예정조화 가르침에 남다른 애착을 가지게 되었다. 이는 하나님의 섭리와 예정 교리가 많은 것을 풀 수 있도록 도왔기 때문”이라고 풀이했다.

김 원장은 “인간은 악의 성향(propensio in bonum)도 선의 성향(Anlagen zum Guten)도 동시에 가지고 있다. 욕망을 따라 악에로 기울이지만, 동시에 목적과 준칙에 따라 옮은 행동을 해 악을 극복해 나갈 가능성을 동시에 갖는다”며 “그는 ‘악 성향은 자유롭게 행위하는 존재인 인간 안에 있는 것이므로 극복할 수 있다’고 했다. 악은 인간의 자유 안에서 일어난 일이기 때문에, 인간이 극복할 수 있다는 취지”라고 말했다.

그는 “리쾨르는 ‘경청의 윤리’를 제시했다. 용서가 쉬운 일은 아니지만 불가능한 것은 아니므로, 용서하려면 과거 목소리를 들어야 한다는 것”이라며 “리쾨르에게 용서란 사랑으로 완성하는 것이다. 정의는 사랑을 전제하고, 사랑은 정의에서 시작해 용서로 완성된다. 사랑은 정의를 뛰어넘지만, 정의 없는 사랑은 진정한 사랑이 아니다. 정의를 실현하는 것이 사랑”이라고 했다.

또 “근본 악을 이길 수 있는 가능성을 그는 어거스틴의 은총론에서 찾았다. ‘악보다 더 큰 선’ 때문으로, 바울이 로마서에서 언급한 ‘더 큼’인 은혜에 주목한 것에 리꾀르는 크게 감동받았다”며 “리쾨르는 ‘도덕적 자기’를 마태복음 7장 12절의 황금률로 푼다. 이것은 윤리적 명령 이상이고, 의무니까 해야 한다는 당위를 받아들이는 자기 부정”이라고 이야기했다.

이와 함께 “진정한 용서는 종말론적 차원, 즉 종교적 차원의 용서를 말한다. 진정한 용서는 인간이 할 수 있는 것이 아니므로, 신의 용서를 말하는 것”이라며 “정의를 가장 곤혹하게 하는 것이 용서이므로, 리쾨르는 ‘용서의 종말론’을 제안한다. 진정 화해하려면, 용서해야 한다. 하나님이 역사의 종말에 하시는 용서를 통해, 모든 것을 화해시키신다”고 역설했다.

끝으로 “사회역사적 관계(5.18 광주 사태, 일본의 36년간 식민 지배 등)에서 가해자와 피해자 사이 대립과 갈등으로 얼룩진 오늘날 한국사회에서 용서의 윤리를 제시하는 리쾨르의 제안은 타당성이 있다”며 “역사적 행위를 용서·화해할 가능성은 사학자가 아닌, 종교·윤리적 용서와 화해 개념, 곧 종말론적 역사 이해에 있음을 제시한다. 리쾨르의 윤리는 해석학에서 출발하면서도 오늘날 인류의 문제를 해결할 수 있는 신학적 길 제시”라고 정리했다.

|

|

▲포럼이 진행되고 있다.

|

이어 서혜정 박사(파리개신교신학대)가 ‘폴 리쾨르(Paul Ricoeur)의 윤리’를 발표했다.

서혜정 박사는 “폴 리쾨르는 끊임없는 사고와 대화를 통해 사상의 지평을 넓혀가는 반성과 중재의 철학자이다. 의지에서 무의지의 세계로, 현상학에서 해석학과 언어학을 거치는 방대한 학문 편력과 긴 우회 방법으로 관통하는 철학적 주제는 주체(sujet)에 대한 물음”이라며 “끊임없이 욕구하는(désir)하는 의지적 인간은 무엇을 할 수 있고(pouvoir) 무엇이 제한되어 있는지 반성하고, 의식에서 무의식의 세계로, 주체성은 타자성을 만나고 제도의 문제로 이어진다”고 말했다.

서 박사는 “리쾨르의 윤리는 먼저 삶에 대한 긍정에서 시작한다. 자신의 의지와 상관없이 ‘주어진 상황’을 받아들이고 인정(acceptation)하는 작업이 선행된다. 이 인정 과정에서 ‘자기에 대한 신뢰감(confiance en soi)’이 형성된다”며 “이 땅에서의 인간의 책임과 이상을 추구하는 개혁정신으로 희망을 주지만, 그 완성을 이루는 능력은 인간에 있지 않고 하늘의 은총에 있음을 강조한다. 헤겔이 역사의 완성을 ‘절대지’에 의지했다면, 리쾨르는 ‘믿음’을 통한 종말론적 ‘희망’에 둔다. 이런 의미에서 리쾨르는 종말론적 낙관론자”라고 분석했다.

그는 “리쾨르는 개신교 신앙을 토대로 자신의 사상 체계를 세우려 했기에, 철학적 이성과 성경적 신앙이라는 두 축을 이룬다. 리쾨르에게 신앙과 철학은 ‘실존의 시학(la poétique de l’existence)’과 ‘지성의 논증(l’argumentation de l’intellect)’사이의 변증법이 발생한다”며 “리쾨르는 신앙과 이성의 산물인 ‘신학’을 토대로 믿음을 세우기보다, 오히려 ‘성경 텍스트’에 믿음의 토대를 세우고 믿음의 지성을 근원으로 이끌어야 한다고 주장한다. 리쾨르의 주체의 이해는 이처럼 철학적 이해와 신앙적 이해의 지평으로 확장된다”고 밝혔다.

서혜정 박사는 “리쾨르의 철학적 반성은 행동과 분리되지 않는다는 점에서 실천적이다. 이 행동의 문제에 나와 타자·사회의 문제가 맞물려 윤리 문제로 이어진다. 주체에 대한 이해는 추상이나 이론으로 머물지 않고 경험과 삶으로 이어진다”며 “경험은 이성적 경험과 신비적 종교의 경험을 포함하고, 삶은 행동과 언어를 거친다. 그렇기에 주체에 대한 리쾨르의 이해는 우회의 방법을 통해 실존철학과 현상학과 해석학과 은유와 상징을 담은 언어학을 거친다. 종교적 영역과 악의 기원의 문제는 합리성을 넘어서기에, 신화와 상징 영역으로 확장시켜야 한다”고 했다.

그는 리꾀르의 윤리 사상이 함축된 ‘소윤리’에 대해, 그리고 주체성의 문제를 ‘신앙적 관점’에서 어떻게 해석하고 있는지, 기독교의 윤리강령인 ‘이웃 사랑’ 문제를 제도 속에 어떻게 적용하고 있는지 본문에서 각각 살폈다.

이후 결론에서 “리쾨르는 자신의 윤리 사상에 관통하는 핵심 주제를 ‘자기존중(estime de soi), 타인을 위한 배려(la sollicitude pour l’autre), 타인들과 함께 살기 위한 정의로운 제도에 대한 기대(l’attente d’une institution juste pour vitre avec les autres)’라고 한다”며 “이는 모든 사람에 적용되는 ‘공통의 윤리(éthique commune)’인데, 간단히는 ‘자기 존중, 배려, 정의, 그리고 책임’”이라고 소개했다.

그는 “리쾨르는 그리스도인의 증인으로서의 삶을 강조하는데, 여기에는 따르고 배울 모델을 설정하는 것이 중요하다. 리쾨르는 이 모델이 그리스도의 삶이라고 한다. 그리스도야말로 ‘하나님 보시기에 온전하며 완전한 인간이었고, 자신의 삶을 타인을 위해 주는 삶’을 살았기 때문”이라며 “여기에 그리스도가 우리에게 보여주신 자세, 즉 ‘자비의 시선(regard de bienveillance)’을 추가한다. 이 시선은 행위에 앞선 진심을 담은 ‘마음’의 표출”이라고 했다.

서혜정 박사는 “리쾨르의 윤리는 희망과 긍정의 윤리다. 약함에도, 악이 존재함에도 우리는 ‘책임을 지는 존재’라는 것이다. 사회에 만연된 약함과 악이 있음에도 그것을 개혁해 나가야 하는 존재이고, 죽음에도 불구하고 희망을 갖는 존재임에 강조점을 둔다”며 “리쾨르가 강조하는 ‘상상(Imagination)’은 현재를 미래로 이끄는 추진이고, 신앙에서 이는 하나의 ‘약속’인 언약과 같다”고 설명했다.

그러면서 “리쾨르는 이를 사회 속에서 찾는 ‘구속의 표징’이라고 말한다. 그리스도의 구속의 은혜가 개인의 차원뿐 아니라 집단 사회 속에서 그 표징을 찾을 수 있어야 한다는 것”이라며 “구속의 은혜를 입은 그리스도인의 윤리의 지평은 개인에서 사회 전 영역으로 확장돼야 한다는 점에서, 리쾨르는 칼뱅의 개혁주의 윤리관을 갖는다. 리쾨르의 윤리는 성경을 기반으로 하고, 자유와 책임을 강조하며, 타자와의 관계를 중시하고, 종말론적”이라고 정리했다.

이날 논평은 정기철 박사(전 호남신대 교수), 광고는 박봉규 목사(사무총장), 축도는 이영엽 목사(명예이사장)가 각각 맡았다. 앞선 예배에서는 오성종 박사(전 칼빈대 신대원장) 인도로 조은식 목사(숭실대 전 교목실장)가 설교했다.

More

More