문재인 대통령 부인인 김정숙 여사가 설 연휴 마지막 날인 6일 수석급 이상 참모들의 세배를 받고 점심식사로 ‘평양식 온반’을 준비했다는 소식이 7일 보도됐습니다. 온반은 주로 닭고기 육수로 만드는 국물인데, 김 여사는 온반을 내오면서 “설에는 떡국을 먹는 게 보통인데 북한에선 온반도 많이 먹는다”며 ”평양에서 오실 손님도 생각해 온반을 준비했다”고 말했습니다.

청와대 관계자는 이에 대해 “김정은 북한 국무위원장의 서울 답방(答訪)이 예정돼 있는 것을 (김 여사가) 언급한 것”이라고 설명했습니다. 본지를 통해 ‘평양 밖 북조선’의 실상을 적나라하게 공개하고 있는 강동완 교수(동아대)가 이에 대한 특별기고를 보내왔습니다. -편집자 주

|

|

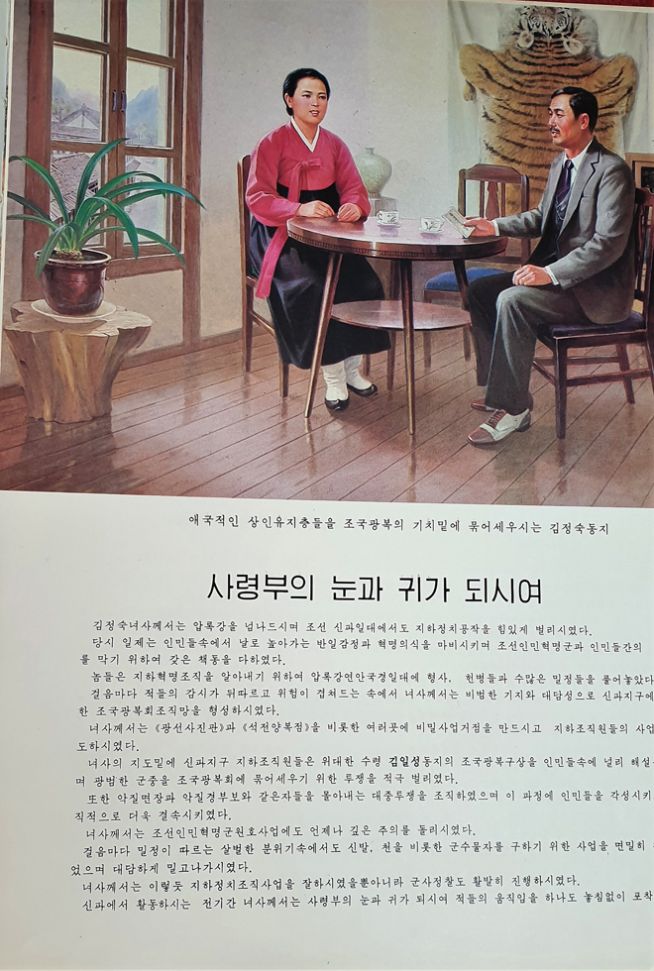

▲김정숙 동상.

|

|

|

|

|

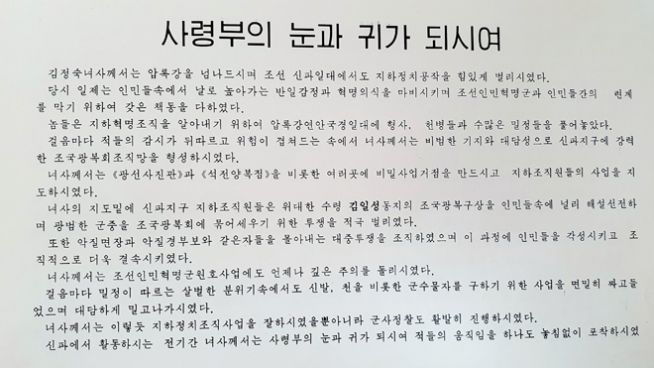

▲북한 문헌에 소개된 김정숙과 석전양복접이 언급된 내용.

|

|

북한의 행정구역 중에는 김씨 일가의 우상화를 위해 지어진 지명들이 많다.

대표적으로 김형직군(후창군), 김정숙군(신파군), 새별군(경원군) 등이다. 그 중에서 신파군이 김정숙군으로 명칭이 바뀐 데는 특별한 이유가 있다.

중국에서 김일성과 함께 조국광복회라는 이름으로 활동하던 김정숙은 1937년 신파나루터를 통해 다시 국내로 들어온다.

북한 문헌을 살펴보면 당시 김일성은 김정숙에게 군자금을 마련하고 신파군에서 지하혁명 조직망을 확대하라는 명령을 내렸다고 한다. 김정숙은 신파군에서 지하혁명 조직 거점으로 <석전양복점>이라는 곳을 활용했다.

압록강 건너 손에 잡힐 듯 가까운 곳에 위치한 김정숙군에는, 멀리서 봐도 눈에 띄는 일본식 건물이 있다. 바로 김정숙이 활동했다는 석전양복점을 당시 모습 그대로 재연하고 혁명유적지로 활용하고 있는 것이다.

‘항일여성영웅 김정숙 동지를 따라 배우자’는 선전 구호가 마을 곳곳에 즐비하고, 동상과 대형 그림판이 세워져 있다.

조국을 구한 영웅의 삶을 기리는 것은 당연하다. 하지만 왜곡되고 날조됐으며 한 사람의 권력을 유지하기 위한 선전과 우상화에 지나지 않기에, 영웅이라 칭할 수 없음도 당연하다.

한겨울 매서운 삯풍이 온 집안을 흔들고 땔감 한 줌에 기나긴 겨울밤을 지새울지라도, 혁명유적지 근처 나무는 절대 훼손하면 안 되는 거룩한 성물로 숭상하는 곳. 김정숙을 형상화한 대형그림판 아래 아이들의 웃음이 묻힌다.

글·사진 강동완 교수

부산 동아대 교수이다. ‘문화로 여는 통일’이라는 주제로 북한에서의 한류현상, 남북한 문화, 사회통합, 탈북민 정착지원, 북한 미디어 연구에 관심이 많다. 일상생활에서 통일을 찾는 ‘당신이 통일입니다’를 진행중이다. ‘통일 크리에이티브’로 살며 북중 접경지역에서 분단의 사람들을 사진에 담고 있다.

2018년 6월부터 8월까지 북중 접경에서 찍은 999장의 사진을 담은 <평양 밖 북조선>을 펴냈다. 저자는 ‘평양 밖 북한은 과연 어떤 모습일까?’라는 물음을 갖고 국경 지역에서 사진을 찍기 시작했다. 다음은 <평양 밖 북조선>의 머리말 중 일부이다.

|

2018년 4월 어느 날, 두 사람이 만났다. 한반도의 운명을 바꿀 역사적 만남이라 했다. 만남 이후, 마치 모든 사람들이 이제 한 길로 갈 것처럼 여겨졌다. 세상의 외딴 섬으로 남아 있던 평양으로 사람들이 하나둘 오가기 시작한다. 하지만 그 발걸음은 더디며, 여전히 그들만의 세상이다. 독재자라는 사실은 변함없고 사람이 사람답게 살지 못하는 거대한 감옥이다.

북중접경 2,000km를 달리고 또 걸었다. 갈 수 없는 땅, 가서는 안 되는 땅이기에 압록강과 두만강 건너 눈앞에 허락된 사람들만 겨우 담아냈다. 가까이 다가설 수 없으니 망원렌즈를 통해서 조금이라도 더 당겨서 보고 싶었다. 0.01초 셔터를 누르는 찰나의 순간 속에 분단의 오랜 상처를 담고자 했다.

대포 마냥 투박하게 생긴 900밀리 망원렌즈에 우리네 사람들이 안겨왔다. 하지만 거기까지였다. 허락되지 않은 공간에서 망원렌즈로 찍는 것도 분명 한계가 있었다. 렌즈의 초점을 아무리 당겨보아도 멀리 떨어진 사람은 그저 한 점에 불과했다.

사진은 또 다른 폭력적 무기가 될 수도 있다는 말을 들은 터라, 무엇을 어떻게 담아야 할지 고민스러웠다. 시야에 들어오는 북녘의 모습을 가감 없이 전하고 싶었다.

셔터를 누르는 사람의 의도로 편집된 모습이 아니라, 눈에 보이는 그대로 담고자 했을 뿐이다. 새벽부터 해질 때까지 손가락은 카메라 셔터 위에 있었고, 눈동자는 오직 북녘만을 향했다.”

More

More