[서성록, 한 점의 그림] 정해숙, 깨어진 세상을 바라보는 시선

정해숙, ‘공구실 틈새 너머의 빛’을 탐색하는 작가

예술 행위를 진리에 이르는 길 찾아가는 여정으로

병자들 위해 눈물 흘리시는 예수님 보석처럼 형용

창조주 사랑함으로써 창조 목적에 충실한 예술가

이 이야기는 어떤 것을 관찰하는 것과 더불어 경험하는 것이 얼마나 큰 차이를 보이는지 알게 해준다.

정해숙은 사물을 관찰하고 분석하는 데 목적을 두지 않는다. 사물의 형태와 종류가 어떤지 구별하는 것은 그의 주된 관심사가 아니기 때문이다. 오히려 내부적 경험을 통하여 그것의 진정한 의미는 무엇인지에 더 주의를 기울인다.

자연의 관찰에서 길어올려진 것이 물리적 현상과 가시적인 차원에 머문다면, 초자연적 경험에서 길어올려진 것은 대상을 ‘불가견(不可見)의 메타포’ 또는 ‘상징’으로 바라보게 한다.

이 말은 예술 행위란 단순한 재현이나 솜씨의 자랑이 아닌, 진리에 이르는 길을 찾아가는 여정으로 인식했다는 것을 뜻한다. 여기에는 예술을 통해 숨겨진 진실을 찾고자 하는 인간의 본원적 갈망이 담겨 있다.

루이스의 말을 빌리면, 정해숙은 ‘공구실 틈새 너머의 빛’을 탐색하는 작가라고 할 수 있다. 작가는 참된 것은 무엇이고 어떤 삶의 형태를 가져야하는지 그 답을 찾기 위한 추구를 이어왔다.

이는 렘브란트(Rembrandt), 반 고흐(Vincent van Gogh)와 루오(George Rouault), 마네시에(Alfred Manessier)와 같은 위대한 작가들이 걸어간 길이기도 하다.

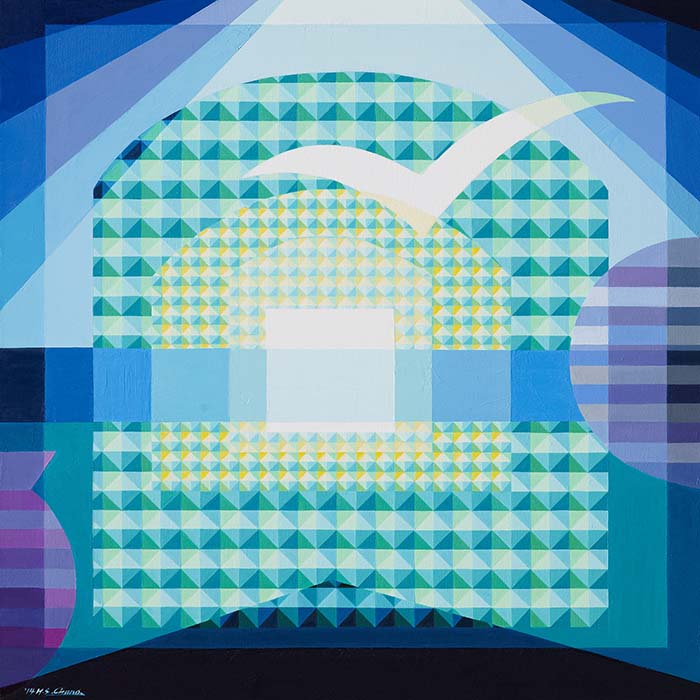

정해숙이 일관되게 유지해온 작품양식은 섬세하면서도 명료하다. 소단위의 무수한 색면(色面) 분할로 시각적 효과를 일으키고, 중첩된 색면은 내재적인 리듬과 함께 환영적인 공간을 낳는다.

물론 이런 공간은 단번에 이루어지는 것이 아니라 시간의 누적과 치밀한 계획에 의해 이루어진다. 작은 면들을 아주 곱고 가는 세필을 사용하여 몇 번이고 덧입혀서 성형한 오랜 시간과 정성이 요구되는 작업이다.

이런 작업은 동남아 국가에서의 체류가 배경이 되었다. 작가는 남편을 따라 말레이시아 수도 쿠알라룸푸르에 수 년간 거주한 적이 있다. 주말이면 인근에 있는 바다로 나가 배를 탔는데, 거기서 접한 남태평양의 바다와 파도의 출렁임, 새파란 하늘이 그의 작업에 밑거름이 되었다.

또한 작가는 열대지방의 호숫가를 산책하며 날아오르는 하얀 백조와 학들을 바라보면서 느꼈던 환희와 벅찬 마음을 기억하고 있다. 작가는 아름다운 풍광을 보며 여유와 행복감을 누렸던 것 같다.

그의 그림을 밝게 물들이는 코발트 블루, 터키, 에메랄드, 바이올렛 색상들은 열대의 자연을 연상시키며 넓게 펼쳐진 수평선, 순도 높은 색상과 빛이 반사될 때의 찬란함은 이때의 경험과 관련되어 있다 (<투영-부활>).

우리가 아름답고 광대한 이 세상을 그 광채의 무한한 힘에 압도당하지 않고는 볼 수 없는 것은, 그것이 일종의 거울이요 거울로밖에는 볼 수 없는 창조주의 솜씨를 정관할 수 있기 때문이다.

장 칼뱅(John Cavin)은 “눈을 어디로 돌리든 이 세계에는 적어도 하나님의 영광의 섬광이 빛나지 않는 곳은 하나도 없다”고 했는데, 그의 경우가 꼭 그런 셈이다.

화면 속에 새가 나르고 빛이 산란하며 아우라가 공명하는 듯한 이미지를 하고 있는 것은 실재의 거울로 기능하고 있기 때문이리라.

그에게 자연은 단순한 감상 대상이 아니라 궁극적 실재의 메타포이다. 이 같은 자연에 대한 시각을 바탕으로 작품을 전개해 가고 있다는 점이 퍽 흥미롭다.

근작에서는 코로나 팬데믹과 우크라이나 전쟁을 테마로 한 작품도 엿볼 수 있는데 먼저 우크라이나 전쟁을 모티브로 그린 <투영- 주님의 시간>은 “평화롭게 살아가던 우크라이나 국민들이 생명의 위협을 받는 정신적인 공포와 경제적·육체적 고통 속에서 받는 괴로움과 고통”을 전달하고자 했다.

그림에는 우크라이나 국기 색깔인 레몬 옐로우를 화면 중앙에 위치시키고, 주위에 블루를 배치하여 전쟁으로 인해 가족과 이웃을 잃은 우크라이나 국민에 대한 위로를 나타냈다. 또 화면 상단에 찬송가 ‘주 음성 외에는’의 악보 앞부분을 넣어 하루빨리 전쟁이 종식되어 우크라이나에 평화가 오길 간절히 바라는 마음을 담았다.

반면 상단에는 장막 사이로 찬란한 빛이 비추는 사이 몇 마리의 새가 활기차게 나는 모습이 눈에 띈다. 여기서 빛은 생명이신 그리스도의 은혜를, 새의 이미지는 위로의 성령을 각각 표상한다.

‘베데스다’를 모티브로 삼게 된 것은 작가 자신이 갑상선암 진단을 받고 투병생활을 한 경험과 무관하지 않다. 작가는 수술 후 병원을 오가면서 병원을 찾는 많은 환자들을 만났고, 그들의 투병생활과 병고를 지켜보며 베데스다 못가에서 중풍병자를 치유해주신 예수님을 떠올렸다.

화면에 조그맣게 그려진 동그라미는 아픈 사람들을 위해 눈물을 흘리시는 예수님의 긍휼을 보석처럼 형용한 것이다.

<투영- 생명나무>는 창세기와 요한계시록에 각각 등장하는 ‘생명나무’를 모티브로 한 것이다. 큼직한 나무 한 그루를 중심으로 주위의 여러 이미지들이 우리의 눈길을 잡아끈다. 말하자면 작가는 화면에 여러 상징적 이미지를 접목시켜 중층적인 이야기를 전개하고 있는 셈이다.

이를테면 나무에 달린 열매는 성령의 열매이며, 나무기둥은 천국에 이르는 야곱의 사다리, 화면 하단은 철을 따라 열매를 맺게 하는 시냇물(시편 1:3)과 비옥한 땅을 나타낸다. 그림 상단에는 장막이 갈라지면서 광명한 빛이 쏟아지고 그 곁을 성령님을 상징하는 하얀 새들이 주위를 날고 있다.

정해숙의 근래 작품에서 주목되는 것은 세상을 향해 열린 시각이다. ‘베데스다’ 작품에서는 아프고 병든 사람들을 위한 소망을 담았고, ‘카이로스’에서는 팬데믹으로 고통받는 이들을 위해 제작하기도 했다. 연일 희생자들을 쏟아내는 우크라이나 땅에 속히 종전과 평화가 오기를 소망한 것도 있고, 창조의 아름다움을 소재로 한 작품에서는 망가진 생태계를 치유하자는 그의 ‘생명 돌봄’이 깔려 있다.

정해숙은 세상을 하나님의 창조질서에 맞게 수정하는 일을 자신의 책무로 여기는 작가이다. 그의 작업을 지켜보아온 입장에서는 창조주와 그 분의 뜻을 사랑함으로써 우리를 창조하신 목적에 충실한 예술가의 모습을 떠올리게 한다.

그의 작품세계는 사람들에게도 영향을 주어 “우리의 문제가 아닌 다른 문제를 위해 눈물을 흘릴 줄 아는 능력(Susan Sontag)”, 즉 타인의 삶과 고통을 이해하는 능력을 증대시킬 수 있으리라 본다.

안동대 미술학과